De entrada es necesario recordar la presencia de dos grandes modelos de empleo público en términos generales: el modelo cerrado o de carrera (propio de Francia o España por ejemplo) y el modelo abierto o de empleo (propio de Estados Unidos o Suiza, entre otros). Sin embargo estas categorías sirven teóricamente para ordenar modelos de empleo, si bien son numerosos los países que hibridan sus modelos presentando características de uno y otro sistema (Bélgica o Italia pueden ser dos ejemplos). Esta mención es necesaria pues afecta enormemente al sistema de selección, que como sabemos en el caso de países de sistema de carrera como España, se ajusta a sistemas meritocráticos que buscan objetivizar y dar seguridad jurídica pero que descuidan frecuentemente el ajuste de las personas candidatas a las competencias reales a desempeñar. De ahí que estos sistemas estén basculando hacia una mayor presencia de la selección por competencias y el ajuste o idoneidad de las personas candidatas a los puestos convocados.

Precisamente una tendencia presente en las nuevas líneas de gestión de personas en el sector público es la apuesta por la flexibilización, entendida como la generalización de la simplificación de las regulaciones de personal y reducción de la diversidad de cuerpos funcionariales para facilitar dicha flexibilización (Coleman, 2003). En esta línea, precisamente una de las herencias del paradigma de la Nueva Gestión Pública, las Administraciones públicas deberían ser lo suficientemente flexibles y versátiles para traspasar -siquiera temporalmente- efectivos hacia los departamentos más deficitarios o sobrepasados, o incluso en aquellos casos en que una función pública ya no es necesaria poder dedicar a las personas a otros cometidos necesarios para la organización y que produzcan valor (Ramió, 2019).

Respecto a la selección, la tendencia más extendida recomienda en cierta medida un tránsito desde la selección para grandes cuerpos de funciones públicas (cuerpos funcionariales) al desempeño con mayor individualización en las competencias y estrategias a desempeñar en el puesto concreto de trabajo. A este respecto el sistema de selección entronca claramente con la idea del sistema integral de gestión por competencias incluyendo necesariamente pruebas adaptadas a la detección de competencias y/o capacidades propias de las tareas en el puesto. Recordemos en este aspecto a Mikel Gorriti (2018: 67) cuando establece que…cuanto más se parezca el proceso selectivo al trabajo para el cual se hace la selección, mayor será la probabilidad de que dicho proceso sea válido y justo.

Este giro hacia la realidad del desempeño concreto, implica el éxito de una característica propia de los sistemas de empleo o abiertos. Por así decirlo, y sin abogar necesariamente por un cambio en el modelo de gestión, desde un “modelo de carrera” se han ido dando pasos hacia un “modelo de empleo” en el que se den pautas claras para una mayor relación entre la fase de selección, las competencias que poseen los candidatos/as y los contenidos propios que se han de desempeñar en el puesto de trabajo; en línea por tanto claramente con uno de los rasgos propios del modelo de empleo, caracterizado por orientarse mucho más a los puestos concretos de trabajo. De esta manera se acercan las funciones públicas a lo que la ciudadanía requiere concretamente al tramitar cualquier procedimiento o utilizar un servicio público; consecuentemente se propone una simplificación y reducción de cuerpos funcionariales en línea con la idea de flexibilizar la gestión de recursos humanos (Coleman, 2003).

Estos cambios en la concepción del puesto de trabajo en lugar del cuerpo funcionarial, se relaciona también con un nuevo tipo de pruebas de selección, con el arrastrar un cierto desajuste entre el sistema educativo y el de acceso al sector público, y con una solución más adaptada a los nuevos perfiles de empleados públicos que están por venir, y en las que, sin merma de la transparencia y la seguridad jurídica, se analicen aptitudes, desempeño, manejo en situaciones reales, actitudes, etc. En estos procesos de selección disminuyen las pruebas de corte cognitivo y más aun estrictamente memorísticas (Mptfp, 2021), consideradas cada vez menos idóneas (Cuenca, 2018; Fondevila., 2018; Navarro, 2023) por, entre otras razones, no obtener un índice de predictibilidad aceptable del desempeño en el puesto de trabajo (Rodríguez, 2023). De hecho, esta es la línea seguida por la Administración pública de la Unión Europea, que ha relegado las pruebas de conocimientos en beneficio de pruebas de aptitudes y actitudes para el puesto. Frente a la educación formal certificada en un título, cada vez cobran más importancia las habilidades (competencias) tendencia que parece incrementarse a medida que se van innovando profesiones en un mundo digitalizado (Upwork y Freelancers Union, 2018).

También han de mejorarse los tribunales u órganos de selección (habitualmente dotados con excelentes funcionarios, pero con escasos conocimientos para diseñar pruebas o valorar predictibilidad en el desempeño futuro de las obligaciones laborales. Fuera del debate abierto entre realizar la selección con unidades propias o unidades externas especializadas. La clave pasa por profesionalizar y cualificar técnicamente esta área de la selección específicamente dentro del departamento a que corresponda la gestión del personal (Rodríguez, 2023), máxime cuando según los países, es una selección para un puesto de trabajo para toda la vida. Esta especialización de las personas y órganos de selección, profusamente comentada en la literatura e incluso sobre la que el Gobierno de España recomienda que se constituya en actividad principal de personas dedicadas a este menester -y no algo complementario- (Mptfp, 2021), ha de entenderse no solo a nivel de control de la objetividad, sino en una perspectiva habitualmente olvidada como la de especialización en la aplicación de técnicas y habilidades de selección (Fuentetaja, 2002; Jiménez y García-Calvo, 2006) o en aspectos transversales de igualdad de género, discapacidad o diversidad cultural que eviten los sesgos (Ley 15/2022).

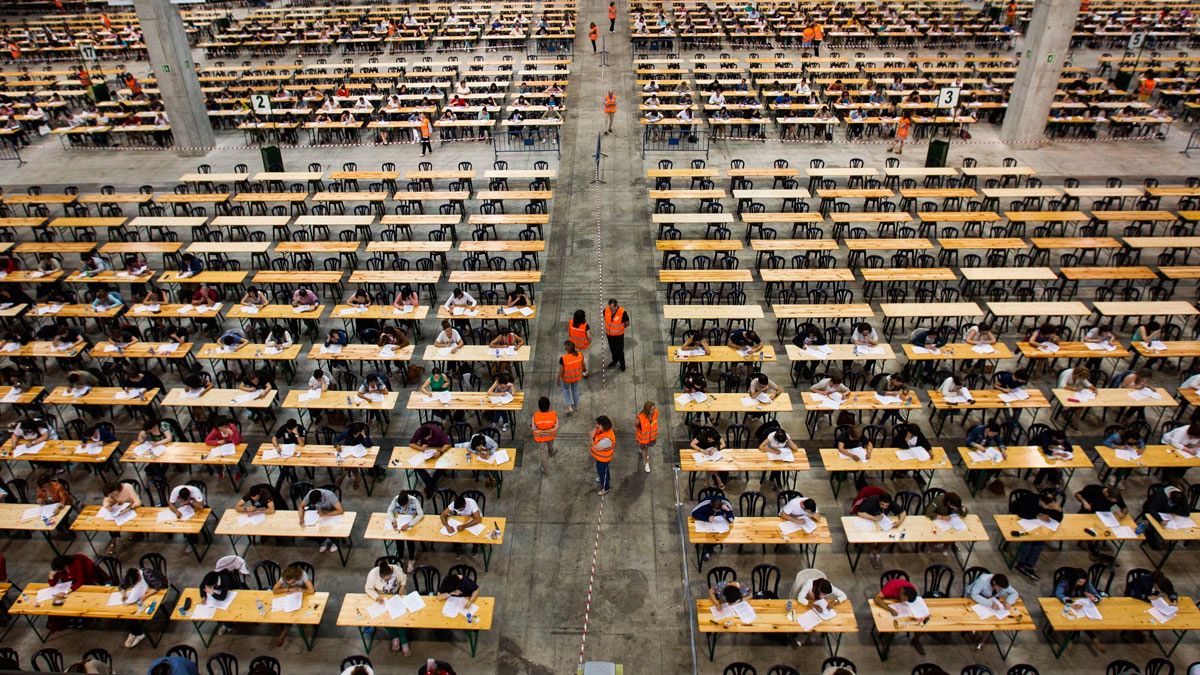

Hay también un cierto consenso en la necesidad de aumentar la agilidad de los procesos de selección de personal. Con situaciones grotescas como que en los cuerpos de la Administración General del Estado en España duran de promedio de dos a tres años (Marín, 2022). La lentitud de los procesos introduce un mayor factor de desigualdad, afectando al ascensor social hacia lo público desde el momento en que cuanto más se dilatan los procesos de selección, mayor respaldo económico necesitan las personas candidatas al dilatarse el acceso al empleo.

Junto a este factor anterior, también se produce una uniformización de los sistemas de selección en Administraciones Públicas muy diferentes que realmente necesitarían más bien un tipo de sistemas selectivos más adaptados a su especificidad. La propia Comisión de Expertos para la preparación del EBEP -en el caso español- señaló en su informe la necesidad de realizar un ejercicio de adecuación de los sistemas selectivos a las organizaciones públicas en que se pretenden poner en marcha, siempre respetando los principios generales de seguridad jurídica en el acceso.Cabe recordar que por selección de personal se entiende -en las Administraciones Públicas- el proceso estratégico clave iniciado por un órgano competente, para valorar la idoneidad de los aspirantes ante el ejercicio de una función pública estable y profesional determinada (Jiménez y García-Calvo, 2006). No obstante, un concepto generalista válido para todo tipo de organización sería entender la selección de personal como aquel proceso encaminado a establecer, mediante el empleo de técnicas apropiadas quiénes, entre varias personas, son idóneas por sus cualidades actuales y potenciales y por sus características para desarrollar la actividad a la que están destinadas, a satisfacción tanto personal del trabajador como de la organización (Aoiz, 1984; Hughes, 1997; Salgado y Moscoso, 2008). entendiendo así por tal proceso el encaminado a establecer, mediante el empleo de técnicas apropiadas, cuáles entre varias personas, son idóneas[1] (Hughes, 1997: 105) por sus cualidades actuales y potenciales (y futuras) y por sus características para desarrollar la actividad a la que están destinadas, a satisfacción tanto personal del trabajador como de la organización que los admite. Se trata, en definitiva, de una herramienta que permite prever, respecto a una determinada situación individual, su futuro éxito. Los desafíos de cara al futuro en lo que se refiere a la incorporación del concepto de idoneidad (que incorpora el EBEP en su propia redacción) pasarían por definir los perfiles de éxito, utilizar los instrumentos técnicos adecuados, profesionalizar órganos de selección (Sánchez Morón, 2012: 10) e invertir en capital humano.

A un nivel estrictamente teórico, un proceso de selección (Korman, 1978) apropiado para un volumen importante de candidatos, como los que se dan en nuestras Administraciones Públicas, pasa por las siguientes fases: primero, determinar las exigencias del trabajo mediante el análisis de los puestos a cubrir, lo cual en el caso de las administraciones se realiza de un modo vago al no estar el sistema orientado al puesto de trabajo en concreto sino a la idea de plazas y por tanto de contenidos genéricos sobre el trabajo a desarrollar; segundo, establecer correctamente las hipótesis de las características necesarias para cubrir eficazmente el puesto de trabajo; tercero, crear las variables de predicción más adecuadas a los puestos a cubrir, seleccionando las pruebas y técnicas más idóneas en cada caso. Este aspecto está especialmente descuidado en la Administración Pública en que como hemos visto no se utilizan, por lo general, los “predictores”; cuarto, administrar las variables de predicción, aplicando las pruebas a un grupo suficiente de candidatos comprobando si los predictores tienen fiabilidad, y si, por tanto, gracias a ellos se ha conseguido casar la idoneidad de la persona con las funciones a desarrollar.

Frente a las novedosas tendencias comentadas anteriormente, en la Europa Continental, especialmente en países con un modelo de empleo de carrera, como Francia o España, encontramos los clásicos problemas del modelo de selección de personal mediante sistema de oposición:

- La socialización errónea. Se analizan poco la actitud o vocación de servicio factor de predictibilidad que se puede medir científicamente. El modelo sigue muy centrado en conocimientos y poco en valores compartidos como el de servicio público. Se da un fenómeno conocido como disociación cognoscitiva que indica la diferencia entre lo que uno proyecta sobre cómo va a ser el trabajo y como es finalmente el mismo.

Unido a lo anterior, y a veces parte de la explicación, está el problema de la sobrecualificación, ya que, con la búsqueda de la estabilidad, muchas personas se incorporan en la Administración en puestos mucho más bajos profesionalmente de lo que aceptarían en la empresa privada. A la larga, una potencial fuente de frustraciones tempranas al no corresponderse la preparación con la complejidad técnica de las tareas asignadas.

- El exceso de pruebas cognitivas y memorísticas. De validez pobre, como indicador de buen desempeño futuro y siguiendo el ranking de Smith y Smith (2005), suele acarrear una escasa presencia de pruebas de otro tipo, como habilidades, destrezas, aptitudes o actitudes. Además, su esencia es efímera, pues las normativas y la realidad va cambiando cada vez a mayor velocidad, por lo que el dominio memorístico pierde cada vez mayor presencia (Cuenca, 2018) frente a otras capacidades de esta misma área, como la interpretación jurídica, la identificación de casos análogos, la investigación, o la búsqueda abierta de estrategias de resolución.

- Deficiencias en la propia organización de los procesos. Los propios procesos selectivos son lentos y rígidos (Salvador, 2008) con procesos de selección que a veces duran un total de 3 años o más. No se puede obviar la seguridad jurídica, pero ello ha de ser compatible con la agilidad e idoneidad, y con entender que las necesidades son cambiantes, cada vez más rápidas, y requieren agilidad en la cobertura de las plazas a cubrir.

- Prácticamente nula utilización de indicadores de validez. Su existencia facilitaría conocer la idoneidad actual y futura de la persona candidata, reforzando el componente predictivo, utilizando al efecto los instrumentos que proporciona la psicología del trabajo. Los métodos validados científicamente como predictores de desempeño no suelen tenerse en cuenta a la hora de diseñar un proceso selectivo (Gorriti, 2018) frente a otros criterios como la legitimidad, la mímesis con otros procesos, la legalidad o la propia promoción del organismo convocante de las pruebas.

- Excesiva orientación al concepto de cuerpo funcionarial. Este exceso se produce en detrimento de las tareas específicas del puesto de trabajo. Dentro de un mismo cuerpo funcionarial los matices de las tareas del puesto concreto son demasiados para no ser tenidos en cuenta. Se fomentan con esta orientación al cuerpo cuestiones positivas como el espíritu de cuerpo, la socialización, adquisición de lenguaje o cultura común; pero se desprecia la orientación al puesto concreto, a las tareas a desarrollar o las características específicas del tipo de ciudadano a atender, por lo que el concepto de cuerpo comienza a ser considerado anticuado (Gorriti, 2018).

En los últimos tiempos también la selección se ha visto impactada por la tendencia de la gestión por competencias. En esa línea de alto valor estratégico se ensamblarían las necesidades de los puestos de trabajo con las características (aptitudes, actitudes y destrezas) del perfil profesional requerido. Esta nueva filosofía de selección requeriría necesariamente un catálogo de definición de competencias para el puesto.

Por último, cabe mencionar la necesidad de asegurar el acceso igualitario a los puestos de empleo en el sector público. En sus procesos selectivos, la Administración ha de tener en cuenta varias fracturas derivadas del género, las condiciones económicas, situaciones de discapacidad o falta de atención a la diversidad. Aspectos que habrán de ponderarse debidamente en los procesos selectivos y en los que la empresa privada se puede permitir ciertas licencias que no serían permitidas en el sector público.

[1] Cabe recordar al respecto que el principio de seleccionar cada persona en un puesto acorde a sus capacidades (idoneidad) se remonta a los principios dispuestos por Taylor en su obra Principios de Dirección Científica (1911), aunque ya Weber había destacado la importancia del ajuste entre el trabajador y el puesto de trabajo.